Cours 129 : Vers une agriculture décarbonée : entre carburants alternatifs et rétrofit électrique

Face à l’urgence climatique, le secteur agricole, responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) européennes (19 % en France, 43 % en Bretagne), est appelé à évoluer en profondeur. En France, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC II) fixe un objectif ambitieux de moins de 46 % d’émissions d’ici 2050. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont envisagés, dont le remplacement progressif du gazole non routier (GNR) encore utilisé par 99 % du parc agricole, par des carburants alternatifs.

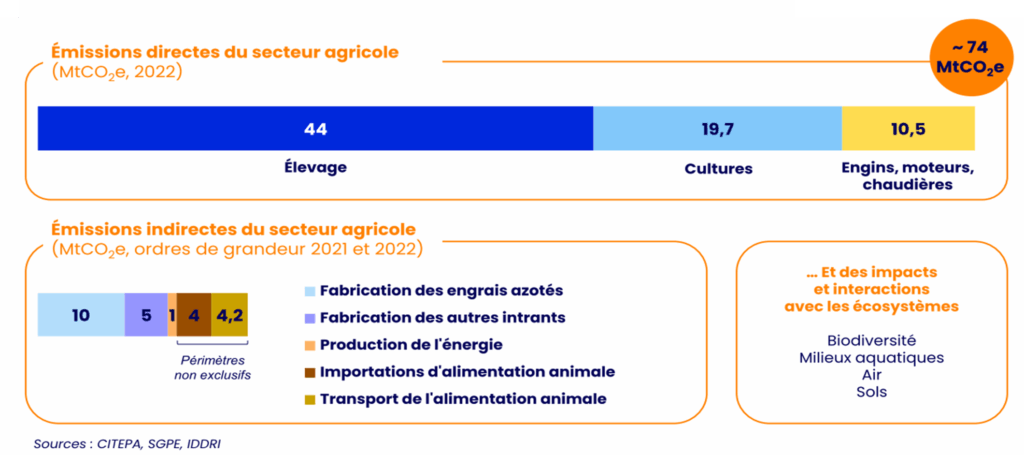

Dans le secteur agricole, les engins motorisés ne représentent qu’environ 14 % des 74,2 MTCo2eq d’émissions directes de gaz à effet de serre pour l’année 2022 en France. La majorité des émissions agricoles provient d’autres sources, notamment :

- L’élevage : ~60 % des émissions agricoles, sous forme de méthane (CH4) issu de la fermentation entérique du bétail

- Les pratiques culturales : ~27 % des émissions, dues au protoxyde d’azote (N2O) issu de l’utilisation d’engrais azotés

Décarboner les moteurs est nécessaire mais insuffisant sans évolution des pratiques agricoles : augmentation du pâturage, diminution de la fertilisation en azote minérale, limitation du travail du sol, décarbonation de la fabrication d’engrais, précision des outils.

Image 1 : Emissions de CO2eq du secteur agricole

Source : Rapport « pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère » – The Shift Project

Tour d’horizon des combustibles alternatifs

Diverses options émergent pour réduire l’empreinte carbone des machines agricoles, chacune avec ses contraintes :

- Biocarburants (HVO)

- Produits à partir d’huiles végétales ou de déchets organiques

- Réduction d’émissions jusqu’à -80 %, à condition de limiter sa production à partir de production existante de déchets, ce qui limite la capacité de production

- Compatibilité avec les moteurs diesel actuels (Stage V)

- BioGaz

- Issu de la méthanisation des déchets agricoles

- Émissions en baisse de -60 % à condition de limiter sa production à partir de production existante de déchets, ce qui limite la capacité de production

- Conflit avec les surfaces agricoles alimentaires et les puits de carbone (prairies…)

- Nécessite des infrastructures de réseau et recharge coûteuses

- Électricité (bas carbone)

- Émissions jusqu’à -90 % en France grâce à un mix bas carbone

- Autonomie limitée pour les engins puissants, améliorée par des systèmes de batterie interchangeable

- Levier d’autonomie énergétique de la ferme, associé à du photovoltaïsme

- Hydrogène (bas carbone)

- Utilisable en moteur thermique ou via pile à combustible

- Potentiel de réduction des émissions équivalent à l’électricité bas carbone

- Coûts élevés du gaz et des systèmes, réseau de distribution encore embryonnaire

- Production très gourmande en électricité bas carbone, perte de 72 % de l’énergie produite de la source à la génération d’électricité

- E-fuels (e-diesel)

- Carburants synthétiques produits à partir d’électricité verte

- Compatible avec moteurs actuels (Stage V)

- Production complexe et très gourmande en électricité bas carbone car produit à base d’hydrogène bas carbone

Le rétrofit électrique : une alternative prometteuse

Parmi les solutions, le rétrofit électrique (conversion d’un tracteur thermique en électrique) attire l’attention pour son bilan carbone exemplaire et sa capacité à convertir rapidement le parc de tracteur existant, dont le taux de renouvellement par le neuf est seulement de 3 % (source Axema).

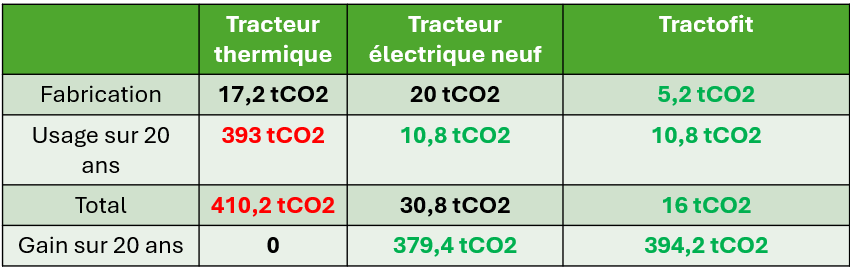

Image 2 : Etude comparative du projet Tractofit’Elec – avec 500 heures de fonctionnement par an

Le rétrofit électrique permet donc de diviser par 25 les émissions de CO2 par machine sur 20 ans par rapport au diesel, tout en prolongeant la durée de vie du matériel dont la durée de vie moyenne en France est proche de 28 ans (source Axema).

Avantages :

- Coût d’investissement limité, équivalent à l’achat d’un matériel diesel neuf

- Silence en usage, baisse de vibrations et des nuisances

- Reconditionnement et valorisation du tracteur pour une seconde vie (15 ans)

- Coûts d’entretien réduits, divisé par 3 par rapport à une tracteur diesel

Limites :

- Autonomie réduite en utilisation intensive de travail du sol

- Inadapté aux travaux intensifs de grandes cultures

- Prise en compte de la recharge ou du changement de batterie dans l’organisation

En conclusion, le rétrofit électrique constitue une piste crédible dans un mix multi-énergies, tout en répondant aux contraintes économiques du secteur agricole. Il faudra cependant accompagner cette transition par des aides à l’achat et des infrastructures adaptées.